➤वैद्युत बल रेखाओं के गुण :

1. ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है।

2. बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने बल की दिशा को प्रदर्शित करती है।

3. कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती , क्योकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।

4. ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लम्बाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इसी कारण विपरीत आवेशो में आकर्षण होता है।

5. ये रेखाएं अपनी लम्बाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है।

➤वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता : वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते है। इसे E से प्रदर्शित करते है।

यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश qo पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता

E=F/qo

इसका मात्रक न्यूटन/कूलाम होता है।

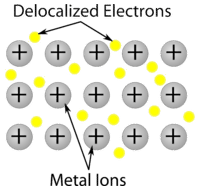

➤संधारित्र : संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो। जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो।

➤उपयोग : 1. आवेश का संचय करने में।

2. ऊर्जा का संचय करने में।

3. वैद्युत उपकरणों में।

English Translation :

➤Electrical field or electrical force: An imaginary curve drawn in the electric field on which an independent unit positive charge moves. The tangent drawn at any point of the electrical force line gives the direction of the force exerted on the positive charge at that point.

➤Properties of electrical force lines:

1. These lines run on positive charge and end on negative charge.

2. The tangent drawn at any point of the force line represents the direction of the force exerted on the positive charge at that point.

3. No two force lines can intersect, because in that case two tangent lines can be drawn at the intersection point.

4. These lines try to shrink in length like a drawn string. This is why there is attraction in opposite charges.

5. These lines try to move away from each other in the vertical direction of their length. This is why repulsion occurs in the same charge.

➤Power field intensity: The force exerted on a charge placed at a point in the electric field and the elimination of the value of the charge is called the intensity of the electric field at that point. Let us display this with E.

If the force exerted on a charge qo at a point in the electrical field is F, then the intensity of the electric field at that point

E = F/qo

Its unit is Newton / Koolam.

➤Capacitor: Capacitor is a pair of two conductors of any type that are adjacent to each other. Those with equal and opposite charge and one plate connected to the earth.

➤Uses: 1.In the accumulation of charge.

2. In storing energy.

3. In electrical equipment.